奈良博 世界探検の旅(前編)

奈良博で開催中の特別展世界探検の旅へ、天理参考館とのコラボ展です。奈良博とは奈良の万博じゃなくて奈良国立博物館のこと。東京国立博物館は東博、京都国立博物館は京博、九州国立博物館は九博、奈良博は明治28年開館で、東博に次いで2番目の博物館です。

今日の鹿1号は黒い鹿、角も黒くまだ若いイケメンの牡鹿、亡くなったたれ耳のロクさんに代わって人気者になりそうな気がします。鹿2号はバンビ。

メソポタミア

第1章の第1節は「東西文明のおこり」、世界4大文明の紹介です。まず最初は天理参考館のオリエントのコーナーで見たグデア頭像、紀元前2100年頃、メソポタミア南部の都市ラガシュのシュメール王です。自身が作らせたものだそうで、被っている帽子は現在も民族衣装として残っているらしい。

以下、このグデア頭像を除き天理参考館でのブログでアップしているものとできるだけ重複しないようにしていますが、重複するのはわずか、天理参考館のコレクションの膨大さを再確認です。

「ウルのジッグラト神殿」の巨大写真パネルです。紀元前2100年頃に建てられたイラク南部に位置するシュメールの神殿で、Google Mapで現在はエ・テメン・ニグルと呼ばれていると分かりました。周辺は湾岸戦争の激戦地、外務省サイトによるとレベル4退避勧告のイラク北部と異なり南部はレベル3の渡航中止勧告エリアですが、訪ねることはまず叶わないでしょう。旧約聖書に記されブリューゲルの絵で知られるバベルの塔はバビロン(バグダッドの南約90km)にあったジッグラトを指しているらしい。

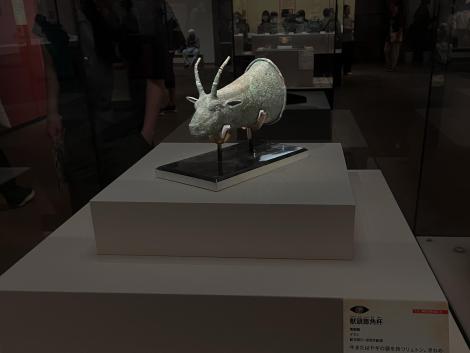

紀元前9世紀〜紀元前8世紀イランの獣頭飾角杯、アッシリアの支配に反発してメディア王国が成立した頃です。

紀元前6世紀〜紀元前4世紀の獅子頭飾角杯形リュトン、アケメネス朝ペルシャの時代のもの。寛容の政治で知られるキュロス2世の在位は紀元前559年頃〜紀元前529年。

天理参考館のオリエントコーナー見学の後、古代オリエント全史というのを読んでみたものの、馴染みのない人名や地名のカタカナばかりであまり頭に入って来ないまま完読。それでも、アケメネス朝ペルシャを建国、新バビロニアを滅ぼしメソポタミアを統一、ユダヤ人をバビロン捕囚から解放、ヘロドトスも「歴史」で「父であった」と評したキュロス2世の項はしっかり読みました。

ギリシャ・ローマ

紀元前3000年頃、エーゲ海キクラデス文化の大理石製四耳脚台付壺。1981年のギリシャ旅行では、ミコノス島を含むキクラデス諸島を訪ねたかったものの、予算がなかったので近場の島々だけのクルーズを楽しんだことを思い出しました。

紀元前14世紀から紀元前10世紀、ミケーネ文化の陶製鐙壺、あぶみに似ていることからこう呼ばれます。ミケーネ文化はエーゲ海じゃなくてペロポネソス半島のミュケナイを中心に栄えた文化、文明。

中国

馬家窯文化の彩陶双耳壺、そっくりな弥生文化博物館で2点、久保惣でも1点の仰韶文化の彩陶双耳壺を見ています。紹介パネルに紀元前2700年〜紀元前2300年馬家窯文化と紹介されおり、ChatGPTに訊いてみました。馬家窯文化は紀元前3300年〜紀元前2000年で黄河最上流域、仰韶文化は紀元前5000年〜紀元前3000年で黄河中流域、馬家窯文化は仰韶文化後期の彩陶を継承し、より大胆で複雑な幾何学文や人面文が出現とのこと。つまり馬家窯文化は仰韶文化の後継で、この彩陶と弥生文化博物館や久保惣の彩陶とは別の時代、異なる地域から出土とやっと分かりました。

もうひとつも馬家窯文化の胴に双耳をもつ小壺(紀元前2400年〜紀元前2000年)、馬家窯文化では仰韶文化とは異なる形の彩陶も登場したということのようです。彩陶の後ろには馬家窯文化の青海省柳碗遺跡の写真パネル。17000点以上の彩陶が出土、床一面を埋めるように彩陶がびっしりと並べられていた墓もあり、必然的に上半分しか見えないので双耳壺の下回りは素のまま、しっかり合理的な手抜きの技も習得していた太古の人たちです。

紀元前2500年〜紀元前2000年頃、龍山文化の黒陶高脚坏、副葬品で亡くなった人が死後の世界で使いやすいように食パン1枚より軽く作られているとのこと。手抜きの術だけでなくしっかりした技術もハンパなかったようです。黒陶高脚「坏」と説明されているものの、展示品一覧では黒陶高脚「杯」になってました。どちらが正しいかは不明。

殷時代(紀元前13世紀〜紀元前11世紀)の緑松石象嵌青銅内玉戈。刃は玉でできていて実用性のない威儀具です。

反対側は鬲(れき)、觚(こ)、爵(しゃく)、卣(ゆう)。写真が途切れた饕餮文卣は天理参考館でしっかり撮ってます。

饕餮文瓿をオブジェクト選択ツールで選択して回りを暗くしてみると立体感が増したようです。

7世紀伝イランの鍍金銀帝王狩猟文皿、描かれているのはサーサーン朝のシャー(君主)・バフラーム5世。背後から襲いかかるライオンを振り向きざまに弓を引く姿で、パルティアン・ショットと呼ばれるアルケサス朝パルティアの騎兵が得意としローマ軍を苦しめた射法です。

ライオンの生息地といえばアフリカのサバンナの草原ですが、かつては中東にも広く分布しており、メソポタミアでは紀元後初期に絶滅、詩篇やサムエル記など旧約聖書でもたびたび登場するイスラエル・パレスチナのライオンはローマ時代には絶滅、ところがイランでは18~19世紀まで各地に生息しており、最期にライオンが絶滅したのは何と1940年代のことらしい。

サーサーン朝時代(5世紀頃)の銀装鉄短剣、太ももの外側に縦に結びつけて佩用したもの。

唐時代の加彩鎮墓獣は人面と獣面がペアでお墓を守るために置かれた像。ミュージアムショップではこの人面の方の鎮墓獣がクッションとか、ゆらゆらアクリススタンドとか、キャラクターグッズになってました。確かにインパクトはあるものの、子どもは泣き出しそうです。

6〜8世紀伝西安出土の鍍金銀鳥文碗はソグド人の商人がシルクロードを旅して中国に持ってきた碗、風変わりな鳥が描かれています。ソグド人はシルクロードの交易を担っていたイラン系民族、鑑真と共にやってきた安如宝はソグド人。正倉院の白瑠璃碗をもたらしたのも如宝かも知れない。

唐時代の三彩鎮墓獣、やはり人面と獣面のペアです。

モンゴル帝国時代(13世紀)の成吉思皇帝聖旨牌は、モンゴル皇帝の使者が駅や馬などを利用する際に携行した通行資格証明のためのは牌。「天賜 成吉思皇 帝聖旨疾」と刻まれていて、チンギス・ハーンの命令を急ぎ届けよと、いった意味のようです。

世界探検の旅はまだ半分も終わっていません。後編ではエジプトやアンデスを巡ります。