法然院と三十三間堂

心待ちにしていた法然院の秋季伽藍内特別公開、直前に史上初の三十三間堂の夜間特別拝観が開催され何と写真撮影OKとの情報。さらに中国の人たちの訪日自主規制、紅葉のピークにはちょっと早そうですが、三連休初日の京都へ。

休憩室の障子を開けて腰を下ろしお茶をいただきながらお庭を眺めています。実家にあった座敷縁側のガラス障子がこんな感じでした。

暖かくて心地良い休憩室で中々腰を上げられず。去年のようにエナガたちがやってこなかったのが残念。

方丈の撮影NGの襖絵を見学、暗い部屋と明るい部屋があってどちらも本堂同様に黒服の若い人たちが説明してくれます。狩野光信や堂本印象の障壁画のはずがあまり覚えていません。堂本印象の画風は分かるので記憶していていいはずですが思い出せない。

リクルートスーツのような黒服の若い人たちですが、檀家さんとかじゃなくて、学生さんのボランティアガイドらしいと分かりました。春の特別公開のガイドは母校関学の古美術研究会(こびけん)とXで見つけました。

茶室「如意庵」と案内の先に二間の茶室、どっちが如意庵なのか、両方如意庵なのかは不明ですが、ひとつはガラス障子、もうひとつは紙の障子。

かなりの賑わいの永観堂は総門を入ったところで紅葉の写真を撮って引き返しました。かなり広い境内、臥龍廊や多宝塔まで回る時間がありません。

参道の喫茶店は残念、閉業されれました。

岡崎公園のバス停は長〜い行列で諦めて、白川沿いを抜けて東山仁王門バス停へ。最初の206系統京都駅行は超満員で乗れず、次の202系統東福寺行はルート検索でリストされなかったので見送り、その次の206系統になんとか乗れました。もう5時を回ってしまい、三十三間堂の夜間特別拝観が始まっています。

次の東山三条で地下鉄振替の人たちがどっと下りて空いたものの東大路通の渋滞でバスはなかなか進みません。清水道でまた京都駅へ向かう人たちがどっと乗ってきて、今度はバスから下りれるのか心配になってきました。京都駅行じゃない202系統に乗るべきだったと気づいたものの後の祭り。多少歩くことになっても、多少料金がかさんでも電車で行ける範囲は電車にすべき京都です。

三十三間堂

博物館三十三間堂前バス停に到着、なんとかバスから下りることができたのが5時半くらい。通常の門は既に閉まっていて、東側に回るように案内されると、三十三間堂の東側の道路に長〜い行列。どこまで続くのか分からない行列を逆方向へ進み、南大門の近くまで来てようやく最後尾に付けました。

境内からは声明が聞こえてきて、行列は結構すっすと進むものの、三十三間堂の駐車場に入れたのは6時ちょうどくらい。駐車場内は10回くらい折り返す九十九折の行列、たぶん数千人レベルです。5時から7時までの公開で受付終了は6時半とあったので、並んでも入れるのか不安がつのります。何度か折り返して6時半に駐車場の門が閉じられました。駐車場の閉門が受付終了を意味していると思われ、拝観時間は延長されそうです。

万博レベルを想起させる大行列、16:40に並んだ人のX投稿を見ると、南大門から西へ伸びて、さらに北へ伸びて、三十三間堂全体を囲むように行列が伸びていました。

周りの人たちの万博はああだった、こうだったとかを聞きながら列が進み、6時50分、ようやく2,000円を払って境内に入れました。三十三間堂創建以来初の試みの夜間特別拝観。ブラタモリで紹介され、公開の要望が多く寄せられたことがきっかけらしい。

一概に比較すべきではないですが、常設展も見学できるもののファルネーゼのアトラス他10点ほどで1,800円の大阪市立美術館のイタリア館の至宝展とつい比較してしまいます。

長寛2年(1192年)に後白河上皇により創建、離宮のあった法住寺殿の一画に建てられた蓮華王院本堂が三十三間堂。自分は2度目で、2月に訪ねているものの、直前に訪ねた某展覧会で不快な目に遭い、三十三間堂では堂内撮影NGだったのでブログになっていません。その時の昼間の三十三間堂です。

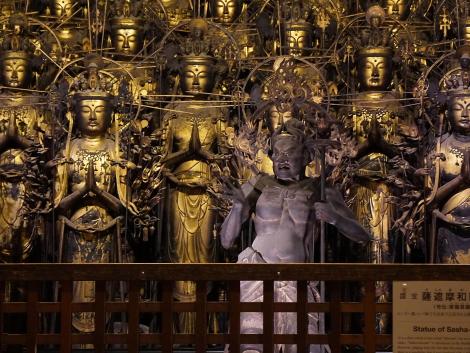

金色の羽をもち笛を吹く迦楼羅(かるら)は愛宕念仏寺伝来の迦楼羅を奈良博で見ています。ガルーダ・インドネシア航空のガルーダです。続いて鼓を打つ乾闥婆(けんだつば)。

一番左端は風神雷神の太鼓を負った雷神。風神、雷神とも鎌倉時代の作で、日本の風神雷神彫像で最古、俵屋宗達の風神雷神のモデルらしい。

斜めに見ると一直線に並んでいる千体千手観音立像。1から1001の番号が振られており、左端(南側)最上段が1号像、左端最下段が10号像、右端最上段が991号像、右端最下段が1000号像。本尊背後に立つ夜間特別拝観で唯一見えない1001号像があります。度々火災にも運び出され、金箔に覆われたままよくぞ今に伝わったものです。

千体千手観音にはそれぞれ名前があるのかChatGPTに尋ねる、「千体の観音に囲まれるという信仰空間の実現」であり、群としての功徳が重視されているので、個々に固有の名前は無いと自信満々の回答だったのですが、三十三間堂から卒業アルバムのような千体千手観音立像の図録が販売されていて、34超越尊、60大力尊、155禁戒尊、573三密尊…と個々に名前があると分かりました。

少しずつ表情が異なり装束や手に持つものも微妙に異なる千体千手観音立像のうち、124体が創建時の平安時代の像(長寛仏)、鎌倉時代の像が876体、室町時代の像が1体とのこと。78号、80号など5体は目が水晶でできた玉眼、160号、280号など長寛仏の9体や、10号、20号など湛慶作の9体は最前列とのこと。そこまでとても観察できなかったので、次の機会を待つことになります。

残る4体は本尊の両脇に脇侍しいました。本尊左に大弁功徳天(左、だいべんくどくてん、吉祥天)と帝釈天王(たいしゃくてんのう)、本尊右に婆籔仙(ばすせん)と大梵天王(だいぼんてんのう)。

これで二十八部衆コンプリートです。平成30年までは二十八部衆全てが本尊の回りに安置されていたらしい。本尊も二十八部衆も風神雷神も本堂も全て国宝、国宝ページが一挙に充実してしまいました。

「実は驚異の"一万体観音"だった!!」というポスター、千体千手観音立像の体内には数十枚の摺仏が納められていて、一万体を具現化されているらしい。「平成の再編」のポスターで漸く本尊のお顔を見ることができました。

最終日は3000名に制限するとの情報、つまりこの3日間で少なくとも1万人は集まったものと思われます。この史上初の夜間特別拝観が今後も開催されるのかは不明ですが、今回影響は小さくないかと。仏像の撮影は宗教的な禁忌ではなく祈りの空間の静謐を守るためと分かりました。

ノートルダム大聖堂で薔薇窓の写真を撮った記憶があり、バチカンではサン・ピエトロ大聖堂は堂内撮影OKもシスティーナ礼拝堂はNG、タージ・マハル霊廟内はNG、アンコールワットはOKらしい。仏像の前でピースサインしてイェイとかは論外ですが、写真を撮ることで対象についての理解が深まることは間違いなく、宗教施設や博物館、美術館で議論が深まるきっかけになるかも。