神戸の美術館博物館

楽しい阪神電車に乗って岩屋駅で下車。

エスニックだけじゃなくて、カレーやうどんもありますが、「今日のエスニック料理」のモロッコ料理にしました。レモンチキンのタジン風、カリフラワーのフリット、レンズ豆の煮込み、サヤインゲンのサラダ、ライスにドリンク付で850円。でてきた学校給食みたいなオールインワンのプレートはライスばかりが目立ち見た目がしょぼく、レンズ豆の煮込みは美味しかったものの、メインのチキンは小さいし味も残念な感じ。

色んな国々の文化や物産を紹介する展示室があったものの、入口にどーんとSDGsと掲げられていたのにドン引きして中に入らず。SDGsの理念は立派ですが、メガソーラーや風力発電など、そのマーケティング活動が利権の巣窟に成り果ててしまっているのが目立ちすぎます。

「ホームタウン騒動」でJICA解体という意見までありましたが、世界中に飢餓や貧困、伝染病などが蔓延していて、そこで奮闘している青年海外協力隊の若者たちの頑張りは支えられるべきであることに全く異論ありません。SDGsという干からびたキャッチではなく、JICAでしかできないような表現方法でその理念のキャンペーンをすべきかと。

2階の小磯良平記念室へ。神戸の人である小磯、その18歳くらいの「自画像」です。

小磯の代表作「斉唱」、テレビの日曜美術館か美の巨人で見た記憶があります。欧米人の顔つきの女学生たちですが、制服が神戸松蔭です。「斉唱」というタイトルなのに、皆バラバラの方を向いていてとても君が代を歌っている様子ではありません。神戸松蔭はミッションスクールで、小磯自身クリスチャンですが讃美歌を歌うことを斉唱とは言いません。それに何故か皆同じ顔で、裸足なのも気になります。小磯は従軍画家として戦意高揚のための作品を描いたことを後悔していたらしく、この作品は、同じような顔をさせられつつも、心はひとつじゃなかったということをを伝えたかったのではないか。

「なぎさ」ちゃんの後ろでジャズライブが始まっていました。

水路の対岸は摩耶埋立地、阪神淡路大震災から2ヶ月くらい後、確かこの埋立地を訪ねています。勤め先のおもちゃチェーン店の物流センターがこの埋立地の神戸製鋼の中にあって、ロジスティクス担当として被害状況を確認するためでした。東京から新幹線でやってきて、確か阪急で西宮北口まで行ってバスに乗り換え。バスから見えるどこまでもブルーシートの眺めは衝撃的でした。バスを下りて倒れた電柱を何本も乗り越えて物流センターにたどり着きました。商品の破損は大規模ではなかったもの、かなり長期間搬入搬出はできませんでした。

さらに上にあがると安藤忠雄「青リンゴ」、未熟で酸っぱくて未来への希望に満ち溢れた青リンゴで、常に挑戦し続けることの大切さを表したものとのこと。

北向きでシマシマカエルののった兵庫県立美術館です。「美(み)かえる」と名付けられていて、ラバーダックのフロレンティン・ホフマンの作品、岩屋駅のディスカウントスーパーのような配色とお揃いと分かりました。

雲が切れて正面に見えるのはやはり摩耶山です。高い鉄塔が立っているのは掬星台、摩耶ロープウェー山上駅がある展望広場です。鉄塔はサンテレビの送信所、つまりあそこからの電波で延長戦でも試合終了までタイガースを応援できるわけです。

桜ヶ丘銅鐸・銅戈のコーナー、2月にも訪ねているのでザッと鑑賞。銅鐸が肥大化して音を鳴らすという本来の役割がなくなる前の小ぶりで美しい国宝銅鐸の数々です。

桜ヶ丘4号銅鐸に描かれた弥生人のイラスト、右上はサギ、右下は鹿狩り、周りを囲む幾何学模様も美しい。縄文時代のダイナミックさとは対極的な繊細さですが、この繊細さが埴輪などに引き継がれなかったのがとても不思議。

銅鐸の展示室を出たところです。

隣は聖フランシスコ・ザビエル像、今日も複製展示。このザビエル像に関する山田五郎さんの解説がとても興味深い。キリシタン迫害のピークの頃にこの絵を誰が描いたか、茨城市のキリシタンの里で見つかった経緯、それを何とあの牧野富太郎のパトロンだった池長孟が購入、神戸の池長美術館で保管されていたのが神戸市に寄贈され、現在はこの市立博物館にあるということが分かりました。さらに池長孟の三男がイエズス会士となって大阪大司教を務めたという不思議まで語られています。

古地図の展示はごっそり入れ替えられていました。江戸の浮世絵師・石川流宣の本朝図鑑綱目(貞享4年)。

その畿内部分をアップ、iPhone12Proでもくっきり撮れました。海岸線がかなりいい加減で、淡路島も四国も本来の形を成しておらず日本中がリアス式海岸です。岸和田岡部内膳六万石とあるのは第2代藩主の岡部行隆。南側に小出大隅一万石、陶器藩という藩の藩主と分かりました。秀吉の側近・小出秀政の系統で、堺市中区陶物北(北野田駅の西1km)に陣屋があったらしい。現住所の読みもWikiPediaでも「とうき」となっていますが、ChatGPTは自信たっぷりに読みは「すえもの」と教えてくれました。元禄9年(1696年)に無嗣により陶器藩は断絶、幕府代官支配地になってます。

水戸の儒学者・長久保赤水「地球万国山海輿地全図(天明5年、1785年頃)」、マテオ・リッチの「坤輿万国全図」に依拠して作成され、「世界ハ丸キモノナルヲ人々其理ヲウタガフ故ニ…」と世界は丸いことを切々と説明しています。南半球はほぼ全体が「墨瓦蠟泥加(メガラニカ)」でオーストラリアと南極が一緒くた。北海道からカムチャッカ半島まで千島列島がかなり詳しく描き込まれています。

林子平「三国通覧輿地路程全図(天明5年)」、国防の観点から朝鮮・琉球・蝦夷と小笠原諸島について論じるための地図らしい。北海道が南北に長く伸びていて国後・択捉がその東に位置しています。長く伸びた北海道の西に礼文島と利尻富士。樺太は島ではなく大陸から伸びた半島になっていて、「地球万国山海輿地全図」と同じ天明5年に作成されたものとは思えないくらいです。

問題は日本海に描かれた「竹嶋、朝鮮ノ持也」と記された朝鮮半島と同じ色の島、これは現在の竹島を指すものではなく、当時の鬱陵島の日本名で、それでもその隣の細長い島が現在の竹島であるというのが韓国側の主張らしい。現在の竹島は鬱陵島から88kmも離れた小さな島で、細長くもなく無理があるかと。

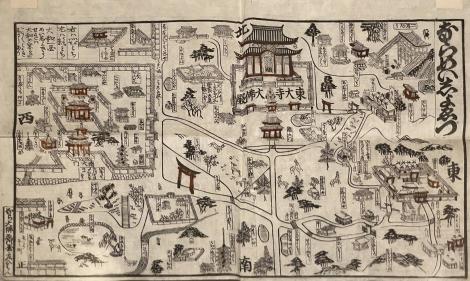

江戸時代後期の「ならめい志よゑづ(奈良名所絵図)」はとても楽しい地図。中央に東大寺大仏殿、南大門の南側「とぶひのえ(飛火野)」に色んな姿の鹿たち、鹿の子柄や角までしっかり描き込まれています。大仏殿東側の「つりがねどう」を越えると「二月だう(二月堂)」、何故か登楼が宙に浮いてます。二月堂はなぜか「どう」ではなく「だう」。手向山八幡宮を抜けさらに南へ進むと「春日社」、灯籠が並んでいます。飛火野の北側には「ひむろ(氷室神社)」、この西側が現吉城園です。大仏殿北側に名前は書き込まれていないものの高床式の建物、正倉院ですね。

画面西側には全体が回廊に囲まれた興福寺の広い敷地、金堂、東金堂、北円堂、南円堂と伽藍が並ぶものの五重塔がえらく小さい。興福寺の南側に猿沢池、その間の坂道も今と同じ。猿沢池まで鹿たちがやってきています。全体に描かれた人の数は限られるものの、猿沢池周辺では杖をついた旅人、刀を差した武士、大きな背負子を背負っている商人、池で遊ぶ人らが見え、少ない人でも十分に賑わいが表現されています。その右手には今はほとんど暗渠になってしまった率川(いさかわ)に清流が流れています。

松や杉、それに桜らしきも描き分けられていて、いつものように奈良公園を歩いているような気分にさせてくれる江戸時代の絵図、宝永6年(1709年)の大仏殿落慶以後は、今も大きく変わっていいないと分かります。

びいどろ・ぎやまん・ガラスの展示へ。金彩植物文脚付きガラス杯(19世紀、ボヘミアあるいはオランダ製)、ボヘミアといえばクイーンのボヘミアン・ラプソディ、何度聞いても6分間で交響曲4楽章聞いたような満足感があります。

手彫り薩摩切子紫色被せ足つきガラス杯(江戸時代後期、薩摩製、比重3.52)、薩摩切子は島津斉彬の時代に始められた薩摩藩製作の手彫りガラス器で、色ガラスを厚く被せる、比重値が3.5±0.1、斜格子に魚子文、四菊・八菊文、六角・八角籠目文に魚子文、麻の葉文などの文様が施されている、などの特徴で基準を満たしているものを言うらしい。

比重とはガラス成分の密度で、一般的なガラスの2.4〜2.5と比べ、薩摩切子はかなり高い比重値で、ずっしり重く感じ、カット面の光の反射や屈折が美しく見えるとのこと。