オポナカムラ

承前、兵庫県立考古博物館のある大中遺跡公園にはもうひとつの博物館、播磨町郷土資料館があります。

別府鉄道

播磨町郷土資料館の屋外展示、別府(べふ)鉄道の機関車と客車です。土山駅からの「であいのみち」は昭和59年に廃線となった別府鉄道土山線の線路跡と確認できました。別府港にある多木製肥所(現、多木化学、肥料、水処理薬剤の大手メーカー)の製品を積み出すための鉄道として大正10年国鉄高砂線(昭和59年廃線)の野口駅と別府港を結ぶ野口線が開業、大正12年に山陽本線土山駅までの土山線が開業しています。

子供の頃から鉄ちゃんだったのでその存在は知っていたものの、尾小屋鉄道のようなナローゲージじゃなかったこともあり訪ねたことはありませんでした。

反対側と正面から。

土山線はディーゼル機関車4両と客車2両で基本的に貨車と混合列車で運用されていて昭和46年時点で5往復、野口線は気動車3両で10往復だったようです(参考: ローカル線のアルバム)。

イイダコ漁のジオラマです。

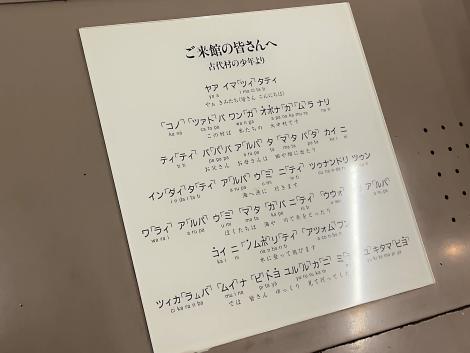

ジオラマの脇にボタンがあってオポナカムラの少年からの弥生語メッセージを聞くことができます。和楽webで現代語から弥生語への翻訳に挑戦しようという記事を見つけました。上代日本語(古墳時代頃から奈良時代の日本語)と弥生語が比較されており、クセの強い弥生語が古墳時代に現在に近い言葉に進化したようです。

幕末に通訳・貿易商として活躍したジョセフ・ヒコは当地の出身。漂流モノが好きで誰かの小説で読んだ記憶があります。

阿閇神社秋祭の絵巻(江戸時代)、今も毎年10月に行われていて、泉州や河内のふとん太鼓のような屋台や神輿がオポナカムラを練り歩く動画がアップされていました。

1984年別府鉄道土山線廃線。1962年大中遺跡が発見される。大中遺跡を発見したのは播磨中学の生徒3人だそうです。播磨中学のホームページには歴代校長の紹介と並んで本校生徒3名が「大中遺跡」発見とありホッコリ。

レンゲ畑が広がっています。丘の上の塔は明石市西部配水場、この辺りを歩き回って鳥鉄したのはもう8年も前。