東洋陶磁美術館

ランチを兼ねて中之島で美術鑑賞と洒落込みます。中之島美術館では上村松園展(美人画)、中之島香雪美術館では河鍋暁斎(かわむらきょうさい、幕末明治の浮世絵師)展を開催中ですが、大阪市立東洋陶磁美術館へ。

大同生命ビルと黄色いバラ、ピンクのバラの向こうの目新しいビルは竣工間近の淀屋橋ステーションワン。6月23日オープンだそうですが、ニュースリリースを見ると自分にはご縁がなさそうです。

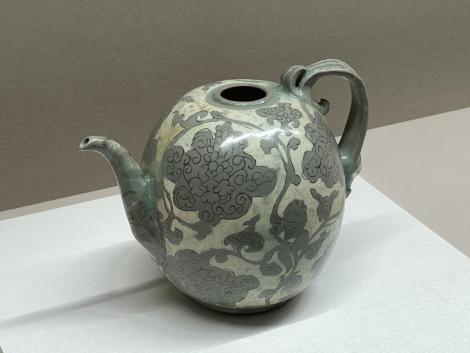

青磁象嵌同時宝相華唐草文水注(せいじぞうがんどうじほうそうげからくさもんすいちゅう、高麗・12世紀後半-13世紀前半)、真ん中に「ジャックと豆の木」のように蔦をよじ登る子どもが描かれた酒器で重要文化財 。作品毎にキャッチフレーズが記されていて鑑賞の参考になります。「童子は登るよ、どこまでも - So the boy keeps on Climbing」

国宝 飛青磁花生(とびせいじはないけ、元・14世紀 / 龍泉窯)、龍泉窯は浙江省龍泉市で盛んに青磁が生産された窯。鴻池家に伝来の品が安宅コレクションとなり住友グループを通じ大阪市に寄贈。本来酒器だったものが日本では花瓶として珍重されたらしい。キャッチフレーズは「完璧!」

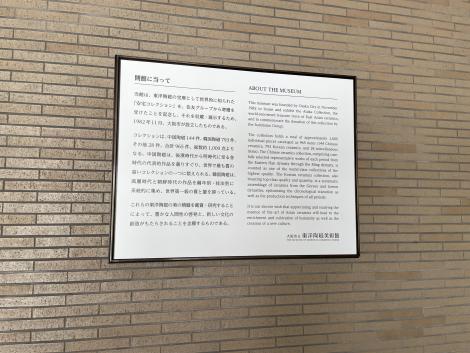

戦後の十大総合商社のひとつ安宅産業の創業二代目だった安宅英一による美術品コレクションが、安宅産業の経営破綻し1977年に伊藤忠商事に吸収合併を経て、住友グループから大阪市へ寄贈され、その安宅コレクションを展示するために1982年に設立されたの当館。安宅産業のWikipediaに同社創業から東洋陶磁コレクションが寄贈されるまでの経緯がまるで城山三郎の企業小説を読むようにまとめられていました。

おっ、泉屋博古館の虎卣のポスターが貼られています。

APPENDIX

リニューアルオープンした天王寺公園の大阪市立美術館で日本国宝展開催中ですがかなりの混雑らしく、それに高齢者割引とかなく2,400円払って撮影禁止のようです。福岡市博物館所蔵の国宝 金印「漢委奴国王」もゴールデンウィークまで天王寺にやってきていたものの、福岡では撮影OKが大阪ではNGだったらしく、その理由がよく分かりません。

奈良国立博物館では超国宝展、京都国立博物館では「美のるつぼ」で風神雷神図屏風などの国宝を展示中。奇しくも国宝ラッシュの関西ですが、いずれも撮影NG。ルーブルや大英博物館、ニューヨークのMETなどは何十年も前でも基本的に撮影OKでした。夢洲の万博も概ねOKらしく、撮影NGの美術館博物館や寺社にも再考を求めたいところです。

その場で記憶できることは僅かです。写真撮影することで帰宅後もじっくりレビューすることができ、関連情報を調べることで展示されていた作品に対する理解がグンと深まるのは間違いないです。