岸里玉出駅

前々から、真新しい阪神なんば線桜川駅に隣接する、殆ど廃墟同然の汐見橋駅が気になっていたのですが、前を通りかかったところ、ちょうど30分に1本の電車が発車するところだったので、乗ってみました。

汐見橋線も面白いのですが、下車した岸里玉出駅があまりにユニークなので、そちらを中心にレポートです。

2両編成の電車の乗客は全部合わせても10人いないくらい、複線のまま残っていて、きっちり、上り下りで使い分けているようですが、電車が行き交うことはなく、30分間隔で1本の電車が行ったり来たりしているだけです。

木津川駅、ここもまるで廃墟です。秘境駅とも呼ばれているようで、今度はぜひ下車してみたいところです。

西天下茶屋駅、昔の天下茶屋駅の駅舎を思い出させる趣があります。

10分程で岸里玉出到着、汐見橋線の短いホームが南海本線の脇に設置されています。

汐見橋線を1日中行ったり来たりしている2200系電車、元高野線急行用22000系で、和歌山電鐵のたま電車やいちご電車と同型です。

新しいけど、人っ子ひとりいない南海線側岸里玉出駅構内、南海線は15分ヘッド、高野線は12分ヘッド、ほぼ並行して地下鉄四ツ橋線が5分ヘッドで走っており、誰もいないのもうなづけます。

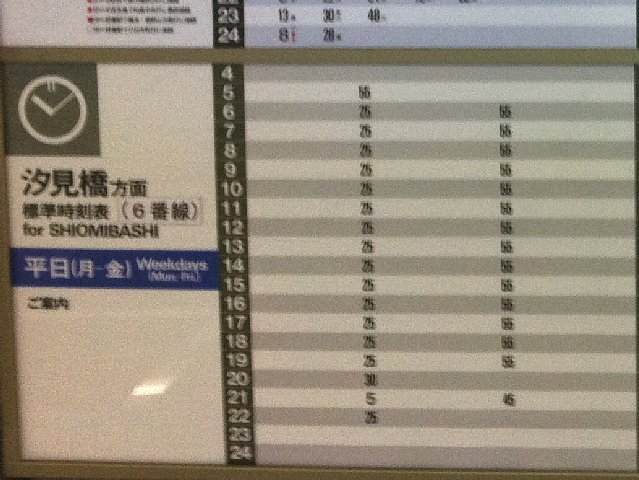

汐見橋方面への時刻表、見事に終日30分ヘッド、ラッシュ時も関係なく、この路線が通勤通学にも役立っていないことがわかります。

この岸里玉出駅、南海線の高架化で元々数百メートルしか離れていなかった岸里駅と玉出駅が合体したものです。

高野線は元々汐見橋が起点で岸里で南海線と交差していたものが、昭和の初めに高野線がなんばに乗り入れるようになり汐見橋線が支線化、それでも汐見橋線は高野線のホームの外れから発着していたのですが、岸里玉出駅に合体した時点で高野線からは分断され、南海線の脇に新しいホームが作られました。

さらにユニークなことに、南海線の複々線が、この岸里玉出駅では上り線は複線になっているものの、下り線は単線で駅の南側で複線に分岐してます。高野線との分岐と重なる位置関係のためと思われますが、上りホームは鈍行が停車するだけなのに対して、下りホームは、停車する鈍行の外、ラピートやサザン、急行、空港急行、区間急行がビュンビュン通過していきます。

歴史的経緯とそれによる現在の運用のされ方からみて、全国的にも類を見ない大規模で複雑なジャンクションですが、合理性からみると、この岸里玉出駅南海線部分は廃止しても、地元の人たちにとって何の問題もなさそうです。

ユニークなのは駅だけじゃありませんでした。南海線ホーム南側の玉出口の改札を出ると、右手に玉出本通商店街、ゲートに掲げられた「玉出」のロゴがなんとも素敵です。

そう、この玉出本通商店街こそ、あのギンギラスーパー、スーパー玉出の発祥の地で、本店があり、周囲は下町情緒たっぷりです。

駅の左手は住宅街ですが、少し抜けるとすぐに阪堺線の東玉出駅、駅はどこかと探したら、この電柱と道路の白線が駅でした。

その先のなんとも素敵なレンガ建築が、南海の玉出変電所です。明治44年竣工、今も現役だそうです。

変電所の脇を抜けると高野線の小さな踏切、これを越えると帝塚山、北畠のお屋敷町、駅西側の軽トラに代わって、駅東側はセルシオやベンツが目立ちます。行政区分でもこの辺は西成区、阿倍野区、住吉区と雰囲気の異なる3つの区をまたがる位置にあります。

駅といい町といい、なんとも奥の深いエリアです。