尼崎の博物館(前編)

連日の猛暑日でさすがに古墳めぐりはお休みにして博物館めぐり。尼崎の博物館が面白そう、阪神尼崎駅から徒歩10分圏内です。

阪神尼崎車庫は工事用の塀に囲まれ、レンガ倉庫が消えて無くなっていてビックリ。その先に尼崎車庫正門から赤胴車がチラッと見えます。

10年くらい前に阪神尼崎車庫で開催されたイベントで尼崎車庫内を見学した記憶があるもののブログが見つかりません。さんざん探して2013年10月の「阪神てつどうまつり」と分かりました。どうやら撮影禁止の部分もあってブログアップしていなかったようですが、問題なさそうな解体される前のレンガ倉庫外観と、いつも車庫の端っぽに停められていた201-202型電動貨車の写真です(2013/10/13撮影)。レンガ倉庫も201-202型電動貨車も去年末から今年はじめ頃に解体されてしまったようです。

2階に上がると「尼崎城本丸から歴史博物館へ」のパネル。尼崎城本丸にあった天守は明治維新早々に取り壊され、大正2年本丸跡に尼崎町立実科高等女学校(後、市立高等女学校→市立尼崎高校)の木造校舎が建てられ、昭和13年に鉄筋コンクリート3階建に建て替えられ、昭和41年市立尼崎高校に代わり市立城内中学が移転してきて、平成19年まで校舎として使われ、令和2年に市立歴史博物館として再スタートしたとのこと。

尼崎車庫にあったレンガ倉庫、元阪神電鉄尼崎発電所の紹介。元は明治33年阪神電車開業時に電車だけじゃなく周辺地域にも給電していた火力発電所、大正8年の発電終了後は倉庫となり、尼崎市内に残る貴重な煉瓦造り建築として地域のランドマークとなっていたものの令和6年に解体されたとのこと。左下の倉庫内の写真で中を見学したことを思い出しました。

ガラスケースに保存されたレンガと令和6年12月5日から6日のレンガ倉庫解体工事の様子。なぜレンガ倉庫が保存できなかったのか、博物館の人たちの残念な思いが伝わってきます。

「凡天堂病院」としてこの建物がALWAYS三丁目の夕日'64のロケ地になったそうです。ALWAYSはしっかり見ていたはずが記憶にありません。予告編を見ると見逃していたようです。

飛鳥時代後期白鳳時代創建の猪名寺の鴟尾、金堂や五重塔を回廊が囲む法隆寺式伽藍配置だったようですが、荒木村重と織田信長の戦いで焼失し廃寺となったらしい。

奈良時代末期、長岡京への遷都翌年に三国川と呼ばれていた神崎川と淀川をつなぐ水路が開かれ、都と水運でつながった神崎川河口の川尻に平安時代以降、神崎や大物などの港湾が生まれ、平安時代末期に大物の南の砂州が陸地化して「尼崎」と呼ばれるようになったらしい。「海士(あま)の住む岬」が語源のようです。鎌倉時代以降、尼崎は京都・奈良と西日本を結ぶ水上交通の中継地として栄え瀬戸内海有数の港湾都市として発展。パネルの手前にはそれを証する古文書の数々。

左下は平安後期から鎌倉初期の公家、中山忠親の日記「山槐記」の写本で、福原遷都が行われた際、高倉上皇から福原へ来るように命じられ淀川を下り大物に着いたことが記されており、福原の新都整備が不十分なままで、新都に家がない公家は京都と福原を頻繁に行き来し神崎や大物がその中継地となっていたとのこと。

雑誌「婦人世界」明治43年正月号付録の「明治婦人雙六」。四隅に女工・女中・令嬢・女学生の振り出しがあって、女教師、女絵師、乳母、電話交換手、女事務員、女髪結などの職業を経て、料理、洗濯、掃除、(生花やお琴の)稽古、裁縫、結婚、出産、育児の出来事があって、上りは一家団欒。「当世をんな雙六」よりぽっちゃり系の女性です。

「婦人生ひ立ち双六」は「婦人世界」大正7年正月号の付録。幼児を振り出しに左側は慈愛、規律、従順、克己、深切、敬老、勉強、信仰などの美徳が並び、上りは結婚。右側は盲愛、我儘、贅澤、ひがみ、女中任せ、軽率、邪険、高慢、怠惰、煩悶などの悪徳が並び、やはり上がれるのかどうかは不明です。描かれた女性は竹久夢二風の大きな目。

賽筒・白黒各15個の駒・駒を入れる袋が揃った江戸時代中期の橘蒔絵雙六盤。盤双六のルールのページを見つけました。どうやらバックギャモンに似ているようです。白河上皇の「賀茂河の水、双六の賽、山法師、是ぞわが心にかなわぬもの」を思い出しました。

文化8年の盤すごろく独習書です。サイコロ賭博の普及や絵すごろくの人気で、盤すごろくは衰退し遊び方を知る人がすくなっていたため、発刊されたもののようです。

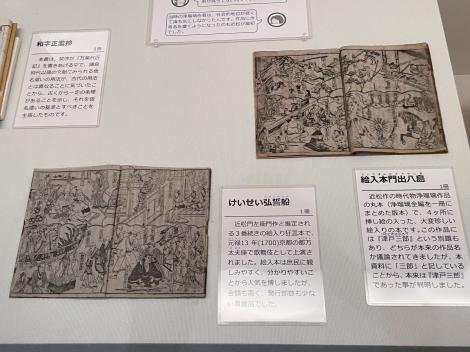

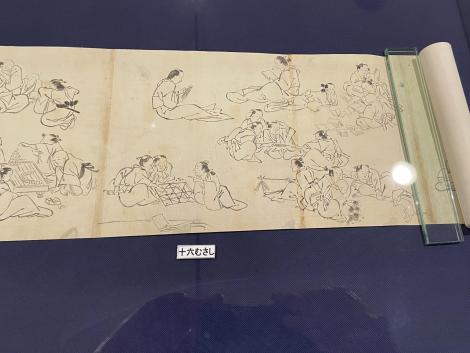

江戸時代のさまざまな遊びを描いた「難波世態略画巻」。「十六むさし」は当時人気のボードゲーム、ダイヤモンドゲームのようなものかな。

写真撮影OK、いっぱい撮らせてもらいました。予想を遥かに超えて見応えのある尼崎市立歴史博物館に大満足。古文書などの膨大な資料を保有し、優秀な学芸員さんが集まって分かりやすくセンスのいい展示が行われている博物館です。

尼崎の博物館(後編)へ続きます。後編では虹も登場します!